新着情報

| 2025年7月2日 | 【8月休診日】 4.11.18.25日は休診日となります。 お盆も通常通り診療しております。 |

|---|

| 2025年6月5日 | 【7月休診日】 7.14.21.28日は休診日となります。 |

|---|

| 2025年4月30日 | 【6月休診日】 2.9.16.23日は休診日となります。 |

|---|

鍼灸整体院meguru鷺沼院の想い

スタッフ

個室の施術室

受付

エクササイズ、トレーニング室

こんな悩みありませんか?

- 肩こり・首こりがひどく改善しなくて困っている

- 慢性的な腰痛があり、あきらめてしまってる方

- 頭痛や眼精疲労が続き、薬に頼りたくない

- 自律神経の乱れ(不眠・めまい・動悸・倦怠感)を整えたい

- 冷え性やむくみがひどく困っている

- 生理痛やPMS、婦人科系の不調を改善したい

- ストレスや疲労がたまり、心身ともにリラックスしたい

- スポーツや仕事での疲労が抜けず、回復力を高めたい

- 病院では異常なしと言われたが、不調が続いている

meguruのこだわり

第一に悩み主訴の改善、第二に再発予防(繰り返さない体づくり)

まず第一に、患者様が抱える悩み、主訴の改善を目指します。痛み、不調、どんな些細なことでも構いません。カウンセリングで原因を特定し、早期改善を最優先に、全力でサポートいたします。

症状が改善された後も、安心して快適な生活を送っていただくために、再発予防に力を入れています。痛みの根本原因にアプローチし、生活習慣や姿勢改善のアドバイス、セルフケア指導など、多角的なサポートで再発を防ぎます。

西洋医学と東洋医学の融合

東洋医学と西洋医学の両方の視点からアプローチし、より効果的な施術を提供しています。例えば、慢性的な肩こりには、鍼を使って深部の筋肉を緩めると共に、整体で姿勢を整えるなど、複数の方法を組み合わせて根本から改善を目指します。東洋医学の経絡やツボ、西洋医学の筋肉や骨格の知識を活かし、症状に応じた最適な施術を行うことで、効果的で持続的な改善をサポートします。

最後の受け皿(患者さんを見捨てません)

「どこへ行っても良くならず、もう痛みをあきらめてしまっている方へ。当院は、そんな方々の最後の受け皿でありたいと願っています。知識と技術で、一人ひとりの症状に真摯に向き合います。全力でサポートいたします。」

確かな技術と知識(国家資格者が対応)

確かな技術と知識は、皆様の健康を支える基盤です。常に最新の医学情報を学び続ける姿勢で、あらゆる症状に対応します。根拠に基づいた的確な施術で、安心と信頼をお届けします。

また、国家資格を取得した専門家が施術を担当し、解剖学・生理学・病理学などの専門知識を持ち、安全で確かな施術を提供します。最新の知識と技術を駆使して、根本的な改善を目指します。高い専門性を持ったスタッフが、しっかりと対応し、安心して施術を受けていただけるよう心掛けています。安全第一で、効果的なケアを提供し、再発防止に向けたサポートも行っています。

誠実な対応(無理な勧誘をしない)

当院では、無理な勧誘や押し売りは一切行いません。お客様に寄り添い、信頼関係を大切にしています。施術回数や通院頻度の提案は、お客様の症状に合わせて正直にお伝えし、強引な回数券販売は行いません。お客様の意思を尊重し、無理なく通えるようサポートします。長期的に安心して通える環境作りを目指し、心身の健康をサポートすることを第一に考えています。

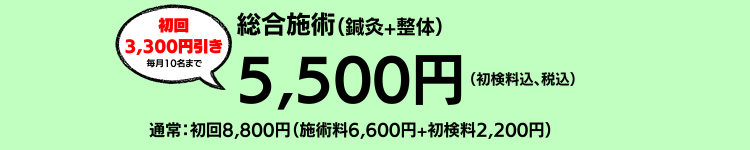

施術メニュー(初回キャンペーン)

症状について

下記のアドレスをクリックし登録お願いします。

https://line.me/R/ti/p/%40dln2269v

当院の専用LINEがございます。登録していただければ、定期的に栄養や運動の情報を送らせていただきます。こちらのLINEからもご予約可能ですのでお気軽にご利用ください。

・お名前

・ご希望の日時

・ご希望のコース