頭痛について

15歳以上の日本人の約4割は頭痛持ちと言われています。

頭痛といっても、脳自体が痛むわけではありません。頭部で痛みを感じるのは、骨膜、太い血管、硬膜、頭皮、頭を覆う筋肉、脳神経、上部頸髄神経などで、これらの組織が圧迫されたり、引っ張られたり、炎症を起こした時にそれが痛みとなって現れた結果を「頭痛」と総称しています。

頭痛は痛みの発生状況や痛みの種類により様々なタイプに分類されます。

緊張性頭痛

頭痛の中でも最も多くみられる頭痛です。後頭部から首すじにかけて、重苦しい感じや、頭をベルトで締め付けられるような圧迫感が起こるのが緊張性頭痛です。首や肩こりを一緒に訴えられる方が多いです。

〇発生するきっかけ

大半が身体的・精神的ストレスによるものが多いです。デスクワークや運転など長時間同じ姿勢をとるといった身体的ストレス、環境の変化による精神的ストレスなど。ストレスによって神経や筋肉が過度に緊張し、筋肉に疲労物質がたまったり、脳内の痛みの調整機能がうまく働かなくなってしまったりして頭痛が起こります。

〇緊張性頭痛の特徴

・後頭部を中心に両側がじんわりと痛む

・ズキズキするような痛みや寝込むほどの痛みはない

・重苦しい感じや頭をベルトで締め付けられるような痛み

・首や肩のコリを伴うことが多い

・吐き気はない

・動いても痛みは悪化しない

〇痛みのメカニズム

頭や首、肩の筋肉の緊張から起こることが多いと考えられています。長時間同じ体勢や無理な姿勢を続けることで、頭や首の筋肉に負担がかかり緊張が高まります。その結果筋肉の血行が悪化し、血管に老廃物などがたまることで炎症が起こり、痛みの物質であるプロスタグランジンなどが産生されて痛みを引き起こすと考えられています。

片頭痛

こめかみから目にかけて片側を中心に、時には両側や後頭部に脈を打つようなズキズキとした痛みがあります。吐き気や嘔吐を伴ったり、光や音に敏感になります。

比較的女性に多く、遺伝的な要素もあります。

〇発生するきっかけ

ストレスやストレスからの解放、寝すぎや寝不足、女性ホルモンの変化(月経周期)、天候や気圧の変化、空腹、肩こり、アルコールなど様々です。

〇片頭痛の特徴

・脈を打つようなズキズキとした痛み

・痛みがひどい時には吐き気や嘔吐を伴う

・動くと痛みが増す、またはじっとしているほうが楽

・頭痛の時、光や音に敏感になる

・6割の人は頭の片側に痛みが起こる

・仕事や家事に支障をきたすほどの強い痛みが起こることがある

・1~2割の人は頭痛の前に、目の前にギザギザした光(閃輝暗点)が見えるなどの前兆を伴う

・肉親に同じような頭痛を持つ人がいることが多い

〇痛みのメカニズム

片頭痛は詳細な原因は不明だといわれていましたが、最近ではなんらかのきっかけで三叉神経が刺激され、その末端から炎症を起こす物質などが出ることによって脳硬膜の血管のまわりに炎症が起こり、その刺激によって痛みが起こるといわれています。

群発頭痛

一カ月くらいの間、毎日のようにほぼ決まった時間に片方の目の奥が激しく痛みます。男性に多く、20~30代から発症するのが多いのが特徴です。睡眠中、特に明け方に目の奥をえぐるような激しい痛みが襲ってくる事が多く、1~2時間続くと自然に治ります。

〇発生のきっかけ

夜間、睡眠中に発生することが多いといわれています。

〇群発頭痛の特徴

・男性に多い

・いつも同じ片側の目の奥やこめかみに痛みがでる

・耐えがたい激しい痛みが1~2時間続く

・頭痛と同じ側の目が充血したり、涙や鼻水が出る

・ある一定の期間ほぼ毎日発作が起こる

・頭痛発生時は痛みのためじっとしていられない

〇痛みのメカニズム

群発頭痛のメカニズムはまだ解明されていませんが、頸動脈が脳内に入るところで血管が拡張し、目の奥にある血管のまわりに炎症を起こすため、痛みを感じるという説があります。

頸動脈のまわりには自律神経が密集しているため、炎症による自律神経への刺激で様々な症状が起こるようです。

※危険な頭痛~こんな時には適切な医療機関を~

一言で頭痛といっても中には脳の疾患(脳梗塞、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍など)の命に関わるような危険な頭痛もあります。

・突然バットで殴られたような今まで感じたことのないような痛み

・意識が朦朧とする

・吐き気、麻痺、ろれつが回らないなどの症状

・頻度と程度が増していく頭痛

・体重の減少や発熱を有する頭痛

こういった症状がみられる場合には、脳に異常がある可能性がありますので、まず専門の医療機関を受診することをお勧めいたします。

東洋医学的”頭痛”のとらえ方

1.冷えによって増悪する頭痛

冷え、特に胃部の冷えと、ミゾ落ちのつかえと圧痛、嘔気や嘔吐がみられる頭痛。一般的に、吐くと頭痛が一時的に軽減する頭痛はこの冷えが考えられます。胃が冷え、胃の中の水分が停滞し、その停滞した水分が上につき上がって頭痛が生じ、水分を吐くと頭痛の原因物質が減るので嘔吐後に症状が軽減するとされています。カキ氷を急いで食べると、胃が冷えてキーンと頭が痛くなることがありますが、それのひどい状態と考えるとわかりやすく、そしてこのパターンの頭痛だと考えられます。

2.気圧変動により増悪する頭痛

低気圧が近づき、雨が降る前日から頭痛を訴える人がいます。低気圧とは、周囲より気圧の低い部分をいい、周囲の空気や風を引き寄せて、雲を伴い、雨や風をもたらす状態をいいます。気圧の変動により脳の血管が拡張して片頭痛が起こる場合と、雨などの湿気により増悪する頭痛があります。

3.月経周期に関連して起こる頭痛

胃が弱く、月経前にむくむ、立ちくらみや冷え症を伴い、月経期、月経後に増悪する頭痛。胃弱のため、胃内に水分が停滞し、水分を運び去ることができないため、むくみが生じ、さらに血の生成ができないため、血虚となる。冷え症や立ちくらみが起きたり、また月経により血が失われるため、血虚がひどくなるとともに血流障害も起こり、頭部を養うことができないため、月経期、月経後に頭痛が増強するとされています。

また月経前にイライラが強くなり、時に頭がのぼせ、月経前、月経期に増悪する頭痛もあります。ストレスなどにより気と血の流れが悪くなり、気血の停滞に伴うのぼせを改善することが改善策です。

4.ストレスが関連した頭痛

ストレスがあり、イライラや入眠困難、朝起きられないなどの症状からくる頭痛。「肝」は気の流れや精神作用に関与し、その気の流れが悪くなるとイライラが起こったり、うつ状態になったり、また気が頭部に上昇すると頭部を乱し頭痛が起こるとされています。

5.胃弱な人の頭痛

普段から胃腸が弱く、下痢しやすく、ミゾ落ち(胃部)に圧痛があり、冷えを伴った頭痛はこのタイプになります。胃腸の調子を整えることがまず第一優先になってきますが、身体の内部の冷えを改善し、血流循環を整え、身体を温める働きを取り戻すことで冷えを伴った頭痛を改善させることが重要。

6.肩こりを伴った頭痛

慢性的な肩こりによる頭痛だけでなく、寝違えなど、突発的な筋肉の緊張により起こる頭痛。いわゆる肩や肩甲骨、首周辺の筋肉の緊張が血流を阻害して、脳への血流量を妨げてしまっていることが原因で起こります。

頭痛の起きる場所によって分類できる頭痛

前述したどういった原因で頭痛が起こるのかを大前提として、頭痛が起きている場所でもさらに細分化することができます。

頭は体の最上部にあり、頭部には臓腑の陽気、手足の気など、体全体の陽気が集まってくるため、頭は「清陽の府」または「諸陽の会」といわれています。そのため、頭痛の部位と臓腑にはある程度の関連性があるといわれており、経絡(気の流れの道筋)の走行によって何が原因なのかを細分化します。

と呼ばれています。

その痛みは急性?慢性?

1.急性の頭痛 ※急性の頭痛の多くは外感頭痛です。

【外感頭痛】

外感頭痛とは風邪やインフルエンザウイルスなど、外部からの侵入(外邪という)によって発症する頭痛です。このような外邪はほとんど風に伴われて体内に侵入し、寒邪が侵入した場合は風寒頭痛、熱邪が侵入した場合は風熱頭痛、湿邪が侵入した場合は風湿頭痛といいます。

①風寒頭痛

寒は凝縮して滞る性質があるので、気血のめぐりを渋滞させ詰まりが生じ、痛みが起こります。外邪が体表の大部分を占める太陽の経を犯すことが多いので、太陽頭痛を呈するのが一般的です。強いしめつけられるような頭痛で、項背部(後頸部から両側肩甲骨間の背部)のこわばりを伴うことが多く、強い寒け、軽度の発熱などが見られます。からだを温め発散することにより汗を出させて邪を外部に追い出すようにします。

②風熱頭痛

熱は上昇する性質があるため、熱感を伴った頭痛が起こります。脹ったような頭痛とともに軽度の寒けと高い熱、咽痛、口渇、咳、黄色い痰などが見られます。インフルエンザや炎症性疾患の初期に相当する。体表を開いて熱を放散し邪を外部に追い出すようにします。

③風湿頭痛

湿は粘りやすい性質で、湿が頭を包み込むと、頭が重く締めつけられたような痛みが感じられる。寒邪を伴う場合もあります(風寒湿)。重く包まれてしめつけられるような頭痛で、寒けや発熱は強くなく、頭重感、身体がだるく重い、食欲不振、軟便などが見られます。湿度の高い季節や環境での感冒に相当します。寒邪をともなう場合には、痛み、寒けが強くなります。

治療としては、体表を開き邪を発散するとともに湿気を吸収し、めぐらせて除くようにします。

【肝火頭痛】

精神的ストレスや怒りなどで、情緒機能を有する肝が化熱し、肝火となって頭部に上炎するために起こる頭痛です。怒り・悩みにひきつづいて激しい頭痛が生じ、割れるような拍動性の痛みが持続し、いらいら、怒りっぽい、目の充血、顔面紅潮、口が苦いなどが見られます。怒ってカッカした時に、目を見開いて目が真っ赤になったり、頭から湯気が出るのは肝火が上炎した結果です。肝だけでなく胆の化熱することが多いため、厥陰頭痛と少陽頭痛が合併して現れます。興奮をしずめ熱を冷ますことにより肝胆実火を解消させるようにします。

2.反復性・慢性の頭痛

反復したり慢性に持続する頭痛は内因が主体であり、外因は頭痛を誘発したり増悪させる要素として作用します。

【頭風頭痛】

最もよくみられる頭痛で、長期にわたって反復する頑固な頭痛で、頭痛以外にこれといった特徴は特にありません。自然界の風は突然現れ、舞い上がり、突然消えるという特徴がありますが、このような風が体内にも生じて(内風といいます)、頭部を襲い頭痛が発生する病態で、古人は風が吹くと頭痛が生じると考えて「頭風」と称しました。普段からストレス、疲労、睡眠不足などで慢性的に肝腎の陰血が不足する傾向があり、そのため陰陽のバランスが崩れて肝の陽氣(肝陽といいます)が上昇しやすくなっており、このような状態に、さらに軽微な感冒を患って外から風邪が侵入したり、あるいは情緒変動、疲労、温度変化、睡眠不足などのなんらかの軽微な外因の作用により、内風をひき動かすたびに、肝陽と結びついて風陽となって頭部を襲い、おりにふれて反復する頑固な頭痛が起こります。肝胆に関連した病変ですから、一般には厥陰頭痛・少陽頭痛として発症します。内風を鎮めるとともに肝気の流れを調整して止痛するようにします。

【内傷頭痛】

内傷頭痛とは、体内の臓腑の機能失調によって現れる頭痛です。一般に、外感頭痛は激しく急性で経過が短く、内傷頭痛は反復性・慢性で経過も長く、詳しく症状を分析して臓腑の機能、陰陽のバランスを調整しなければならないといえます。臓腑のうち、最も関連の深いものは肝です。

①肝陽頭痛

慢性病などの消耗により肝腎の陰血が少なくなり、陰血と陽氣のバランスが崩れ、陽気を抑制できなくなり、肝の陽氣(肝陽といいます)が上部に上がって、頭痛を引き起こします。肝胆に関連した病変ですから厥陰頭痛・少陽頭痛を伴います。慢性に反復し時間とともに増減する頭痛がみられ、そのほかにはふらつき、耳鳴り、いらいら、怒りっぽいなどの上部の症状とともに、腰がだるく痛む、下肢に力が入らないなどの下部の虚弱症状がみられます。中年以降によくみられる頭痛です。肝腎の陰血を滋潤することにより肝陽を抑制し陽亢を鎮潜させて正常化を図ります。

②気虚頭痛

頭風頭痛とともに最もよくみられる頭痛です。生まれつき体が弱い人や疲労や慢性病、老化により陽氣(エネルギー)が不足して頭部に上昇できずに頭部にエネルギーを与えることができないために生じる頭痛です。慢性的に反復する頭痛、疲れると痛みが増強、疲労倦怠感、息切れ、食欲不振などの症状が見られます。元気をつけ、気力を増強させ、陽気が頭部に上昇できるようにします。

③血虚頭痛

出血・出産・慢性病などにより血が不足し、脳に潤いと栄養分を与えることができないために生じる頭痛です。胃腸機能が弱く、気虚のために血を作ることができなかったり、出血の時に血とともに気も失うので、多くは血虚に気虚をともなって気血両虚を呈します。慢性的な頭痛に頭のふらつきをともない、顔色や肌につやがない・動悸・不眠・筋肉のひきつり・目のかすみ・しびれなどが見られます。

④風痰頭痛

反復する発作性の頭痛とめまい、周囲が回転して立っていることができず、吐き気、嘔吐を伴い、ふだんから食欲不振、吐きけ、痰がからむなどの症状が見られます。飲食の不摂生、飲酒、過労、精神的ストレスなどにより、胃腸機能が弱まり、水湿が停滞して痰を生じ、一方では陰血の産生が不足して肝の陰血が不足し、肝陽を抑制できないので肝風が発生し、内生の痰が肝風とともに風痰となって頭部に上昇し、頭痛が生じ、根本に胃脹機能の低下が存在します。肝風を鎮め、痰を除き、胃脹機能を高め、痰と風の内生を防止します。

⑤瘀血(オケツ)頭痛

瘀血とは血の流れが悪くなり滞った状態をいいます。固定性の刺すような痛みで、夜間や運動時に増強。他の病態で頭痛が反復することにより血の流れが悪くなったり、外傷、打撲、むちうち、手術などによる内出血で、血行が停滞して頭痛が生ずる病態です。血行を促進するとともに老廃物を除いて循環を順調にします。

当院でできること

鍼灸整体院meguruでは、「痛みなどの症状が出ないように予防する」ことをテーマにお身体の調整をさせていただいております。

痛みを取り除くことはもちろん大事ですが、繰り返さない体を作ることが一番大切だと考えています。

そのため当院では姿勢へのアプローチから根本的な改善を目指します。

たかが姿勢と思われるかもしれませんが、姿勢を改善すると神経、血流、酸素、ホルモンなどの循環がよくなります。

人の頭は体重の約10%ほどの重さがあるため、その重い頭を支えている首は負荷がかかりやすく筋肉が緊張しやすい部位です。

姿勢を整える背骨が理想の状態(S字カーブ)だと頭の重さが分散でき、首への負担は大きく変わってくるため、結果として頭痛の予防につながります。

また、自律神経は脳から脊髄を通って全身へ信号を送り出すため、姿勢が悪くなり背骨が歪んでいると自律神経が乱れる原因となります。

姿勢を改善し自律神経を整えることで血管の異常な収縮や拡張、それにより刺激されている神経の興奮を抑える効果が期待できます。

鍼灸整体院meguru鷺沼院の想い

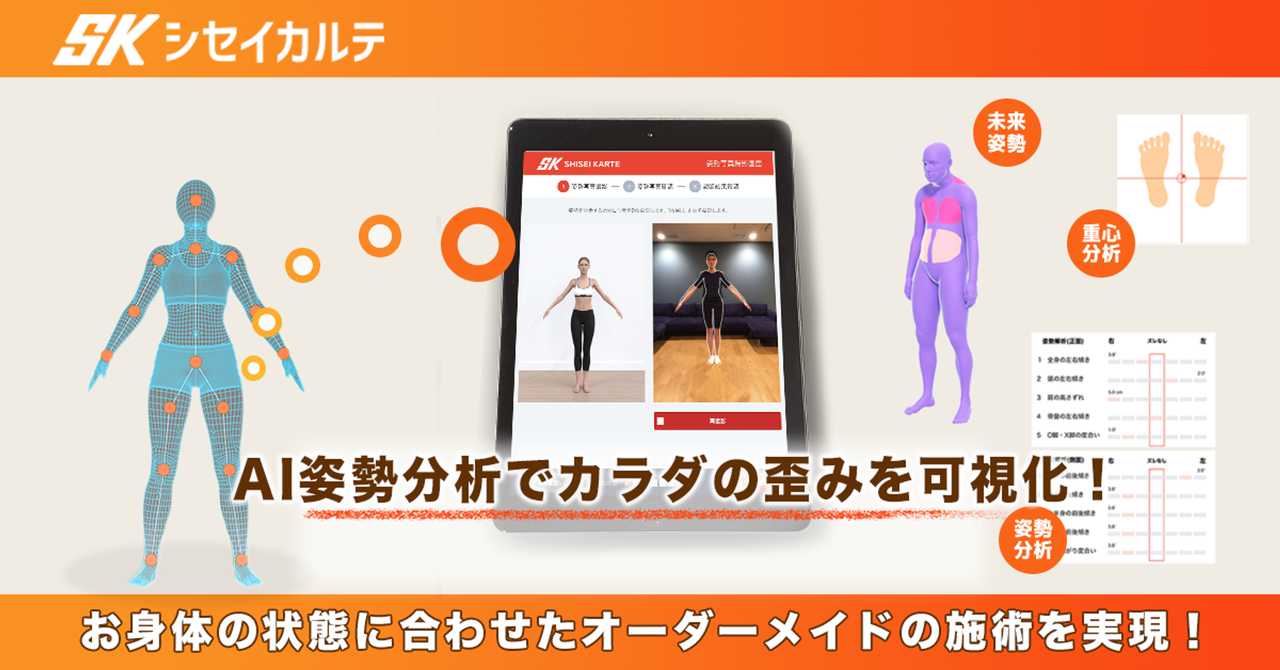

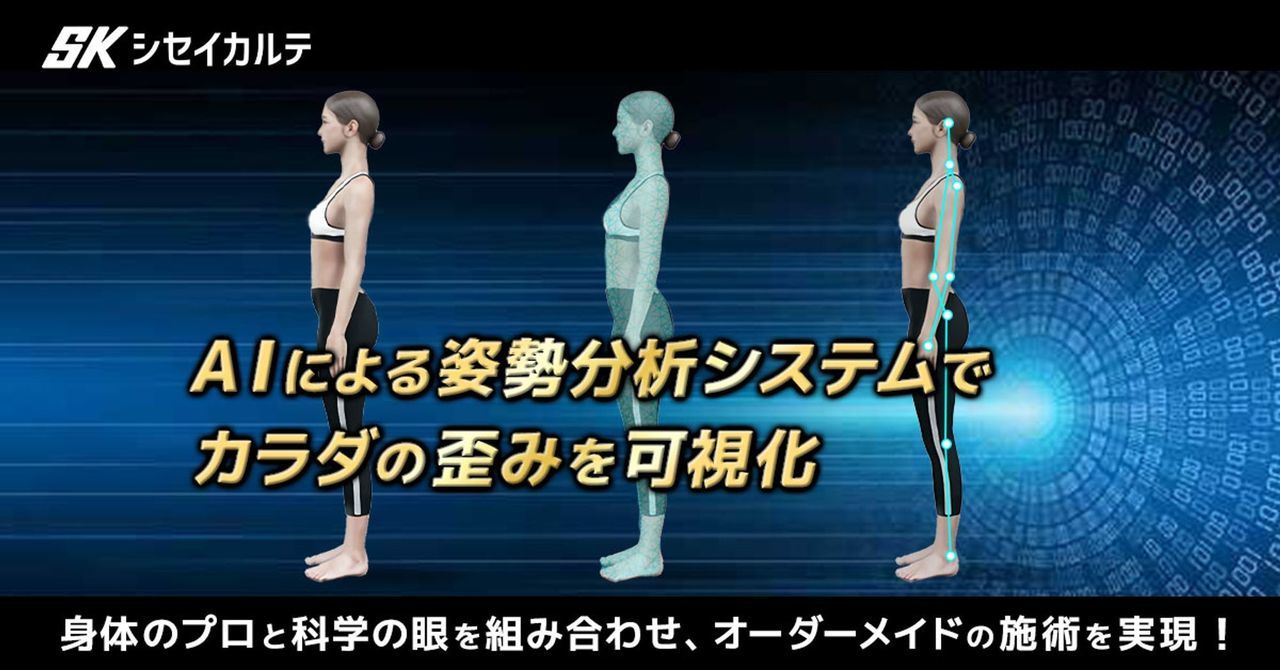

当院ではAI姿勢分析を行っています

6枚写真を撮らせていただき、AIによって姿勢の分析を行います。自分の身体がどのように歪んでいるのか、現在のままでいると将来どのような姿勢になってしまうのかを分かりやすくご自身の目で確認することができます。AI姿勢分析をご希望の方は初回の施術時のみ無料でお受けいただけます。

シセイカルテは東京大学発のAI開発企業Sapeet(サピート)が開発した、最先端のAI姿勢分析システムです。

最新の画像解析技術を用いたこのシステムは、お写真を数枚撮影するだけで、現在のお身体の歪みや、筋肉の固くなりやすい箇所、脂肪の付きやすい箇所を可視化します。

これら情報に当院の身体の専門家の知識を組み合わせる事で、これまでのケアからさらに踏み込んだ、お客様それぞれに合ったオーダーメイドの施術を実現いたします。

姿勢を整えると、身体の痛みの改善だけでなく、血流の改善、新陳代謝の促進などによるダイエット効果、自己回復力の最大化など様々なメリットが得られます。

健康の土台となる重要な要素である姿勢を整え、健康で理想的な身体に生まれかわりましょう!

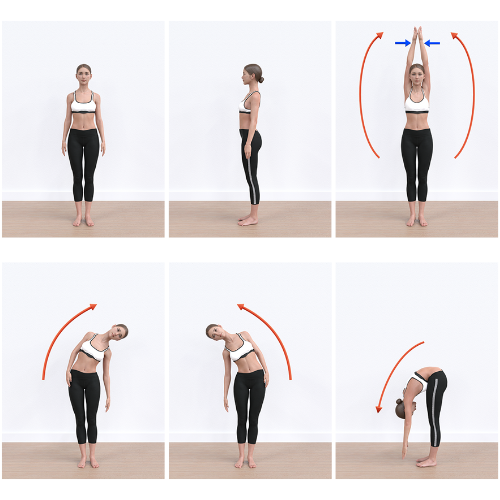

分析方法

正面と横からの姿勢の写真撮影と4つの動作での撮影を基本行います。

6種類のお写真を撮り、静止している姿勢、動作時の可動域を総合的に分析いたします。

※症状により、座った姿勢、体を倒す動作、首の動き、股関節の動きの撮影も行います。

未来の姿勢を推定

姿勢の分析の結果、硬くなっている筋肉や弱くなってしまっている筋肉から現状の歩行の分析も行います。

現状の歩行イメージ

未来の悪い姿勢

下記のアドレスをクリックし登録お願いします。

https://line.me/R/ti/p/%40dln2269v

当院の専用LINEがございます。登録していただければ、定期的に栄養や運動の情報を送らせていただきます。こちらのLINEからもご予約可能ですのでお気軽にご利用ください。

・お名前

・ご希望の日時

・ご希望のコース